ホーム > ユーザーインタビュー > 野田研一

ホーム > ユーザーインタビュー > 野田研一

立教大学 名誉教授

実施日:2015年8月18日

ゲスト:野田 研一 先生

機 関:立教大学

協 力:紀伊國屋書店

トピック:

Smithsonian Collections Online

これまで10人以上の先生方にインタビューさせていただきましたが、その中で取り上げる機会が多かったのはロンドン・タイムズやリスナーなど、新聞・雑誌のデータベースです。スミソニアン学術協会の所蔵資料をデータベース化した Smithsonian Collections Online は、野田先生が初めてです。今日はとても楽しみにしていました。小社はもともと、ロンドン・タイムズを初めとする新聞、雑誌、18世紀の英語刊行物を集めたデータベースなど、イギリスの資料を中心に扱ってきましたが、最近は、ナショナルジオグラフィック協会の雑誌や所蔵資料を搭載するデータベース(National Geographic Virtual Library)やSmithsonian Collections Onlineなど、アメリカの資料を搭載するデータベースも増えてきています。先生は直接、スミソニアン学術協会やその所蔵資料に関わるテーマを研究なさっているわけではありませんが、先生の研究から見たスミソニアン学術協会という観点に立ってお話を伺いたいと思います。お話を伺う中で、スミソニアンと先生の研究の接点が見えてくれば、と思っています。最初に、今までどのような研究をなさってきたのか、お話いただけますか。

これまで10人以上の先生方にインタビューさせていただきましたが、その中で取り上げる機会が多かったのはロンドン・タイムズやリスナーなど、新聞・雑誌のデータベースです。スミソニアン学術協会の所蔵資料をデータベース化した Smithsonian Collections Online は、野田先生が初めてです。今日はとても楽しみにしていました。小社はもともと、ロンドン・タイムズを初めとする新聞、雑誌、18世紀の英語刊行物を集めたデータベースなど、イギリスの資料を中心に扱ってきましたが、最近は、ナショナルジオグラフィック協会の雑誌や所蔵資料を搭載するデータベース(National Geographic Virtual Library)やSmithsonian Collections Onlineなど、アメリカの資料を搭載するデータベースも増えてきています。先生は直接、スミソニアン学術協会やその所蔵資料に関わるテーマを研究なさっているわけではありませんが、先生の研究から見たスミソニアン学術協会という観点に立ってお話を伺いたいと思います。お話を伺う中で、スミソニアンと先生の研究の接点が見えてくれば、と思っています。最初に、今までどのような研究をなさってきたのか、お話いただけますか。

専門はアメリカ文学、アメリカ文化ですが、90年代以降は環境文学(environmental literature)のテーマを追求してきました。

専門はアメリカ文学、アメリカ文化ですが、90年代以降は環境文学(environmental literature)のテーマを追求してきました。

環境文学は最近のジャンルですか。

環境文学は最近のジャンルですか。

環境文学は、1990年前後から、アメリカでよく使われるようになった言葉です。アメリカ文学では新しい研究分野で、環境と文学の相互関係を主題とします。アメリカでは1993年に、日本では1994年に環境文学の学会が設立され、その後世界的な広がりを見せています。といっても、日本での一般的な認知度はまだ低いかも知れませんが、アメリカでは環境文学研究はとても盛んで、学会の会員数も数千人規模に達しています。アメリカの英文科には環境文学の専門家がだいたい一人はいると考えてよいと思います。

環境文学は、1990年前後から、アメリカでよく使われるようになった言葉です。アメリカ文学では新しい研究分野で、環境と文学の相互関係を主題とします。アメリカでは1993年に、日本では1994年に環境文学の学会が設立され、その後世界的な広がりを見せています。といっても、日本での一般的な認知度はまだ低いかも知れませんが、アメリカでは環境文学研究はとても盛んで、学会の会員数も数千人規模に達しています。アメリカの英文科には環境文学の専門家がだいたい一人はいると考えてよいと思います。

日本の学会名はなんと言うのでしょうか。

日本の学会名はなんと言うのでしょうか。

ASLE-Japan/文学・環境学会といいます。ASLE-Japanは ”The Association for the Study of Literature and Environment in Japan” の略称で、「アズリージャパン」と読みます。

ASLE-Japan/文学・環境学会といいます。ASLE-Japanは ”The Association for the Study of Literature and Environment in Japan” の略称で、「アズリージャパン」と読みます。

会員は何人くらいいるのですか。

会員は何人くらいいるのですか。

180名ほどです。

180名ほどです。

先生とスミソニアン学術協会との関わりについて教えてください。

先生とスミソニアン学術協会との関わりについて教えてください。

環境文学のテーマを掲げる前、1989年から1990年にかけて、文学と風景画の関係を研究するために米国に滞在しました。米国で文学と環境という分野が胎動していた頃で、大いに刺激を受けました。私は文学研究者なので、美術は本来の専門ではありませんが、風景画の問題は文学にとって避けて通ることはできないと思い至り、美術の領域にも足を踏み入れることになりました。さまざまな美術館で風景画を見ましたが、スミソニアンの美術館もその中の一つです。スミソニアン美術館では雑誌の閲覧、調査活動を行ないました。

環境文学のテーマを掲げる前、1989年から1990年にかけて、文学と風景画の関係を研究するために米国に滞在しました。米国で文学と環境という分野が胎動していた頃で、大いに刺激を受けました。私は文学研究者なので、美術は本来の専門ではありませんが、風景画の問題は文学にとって避けて通ることはできないと思い至り、美術の領域にも足を踏み入れることになりました。さまざまな美術館で風景画を見ましたが、スミソニアンの美術館もその中の一つです。スミソニアン美術館では雑誌の閲覧、調査活動を行ないました。

スミソニアンには博物館が多数ありますが、利用されたのはその中の美術館なのですね。

スミソニアンには博物館が多数ありますが、利用されたのはその中の美術館なのですね。

その他の博物館も見ましたが、メインで利用したのは美術館です。

その他の博物館も見ましたが、メインで利用したのは美術館です。

スミソニアン美術館など、アメリカの美術館には大量の風景画があります

そこに風景画が展示されていたのですか。

そこに風景画が展示されていたのですか。

そうです。アメリカの風景画は日本では知られていないかも知れません。アメリカの風景画家の名前を知っている人はおそらくほとんどいないでしょう。実際、日本の美術館の常設展示場でアメリカの風景画を見ることはできませんし、アメリカ風景画の展覧会が開かれるのも10年に1度くらいでしょう。しかし、スミソニアンに限らず、メトロポリタン美術館など、アメリカの美術館には大量の風景画があります。

そうです。アメリカの風景画は日本では知られていないかも知れません。アメリカの風景画家の名前を知っている人はおそらくほとんどいないでしょう。実際、日本の美術館の常設展示場でアメリカの風景画を見ることはできませんし、アメリカ風景画の展覧会が開かれるのも10年に1度くらいでしょう。しかし、スミソニアンに限らず、メトロポリタン美術館など、アメリカの美術館には大量の風景画があります。

トマス・コール、アルバート・ビアスタット、フレデリック・エドウィン・チャーチの3人が19世紀アメリカを代表する風景画家です

画家の名前を何人か挙げていただけますか。

画家の名前を何人か挙げていただけますか。

アメリカの風景画が盛んだったのは、1830年代から19世紀末までです。20世紀になると風景画はジャンルとして廃れます。19世紀のアメリカにはおよそ120人の風景画家の集団がいたと言われています。そのリーダー的存在が、トマス・コール(Thomas Cole)です。近く、アメリカに行きますが、コールが絵を描いた場所も訪ねる予定にしています。それから、アルバート・ビアスタット(Albert Bierstadt)とフレデリック・エドウィン・チャーチ(Frederic Edwin Church)。この3人が19世紀アメリカを代表する風景画家です。

アメリカの風景画が盛んだったのは、1830年代から19世紀末までです。20世紀になると風景画はジャンルとして廃れます。19世紀のアメリカにはおよそ120人の風景画家の集団がいたと言われています。そのリーダー的存在が、トマス・コール(Thomas Cole)です。近く、アメリカに行きますが、コールが絵を描いた場所も訪ねる予定にしています。それから、アルバート・ビアスタット(Albert Bierstadt)とフレデリック・エドウィン・チャーチ(Frederic Edwin Church)。この3人が19世紀アメリカを代表する風景画家です。

アメリカ固有の風景画の伝統を創造した画家としてのトマス・コールに焦点を当てた記事。絵は「ホワイトマウンテンの光景(View in the White Mountains)」”Smithsonian Magazine September 1975”(Smithsonian Collections Online, Smithsonian and Air & Space Magazines 所収)

トマス・コールは自然と文明の進歩の間の緊張という問題と格闘したと論じる記事。絵は「楽園追放(Expulsion from the Garden of Eden)」”Smithsonian Magazine May 1994” (Smithsonian Collections Online, Smithsonian and Air & Space Magazines 所収)

ロマン主義的な風景画を描いて西部のフロンティアをアメリカ人に紹介したアルバート・ビアスタットに関する記事。絵は「ロッキー山脈の嵐(Storm in the Rocky Mountains, Mount Rosalie)」中央の山、マウント・ロザリーは架空の山で、ビアスタットが後に結婚する女性の名前から取られた。”Smithsonian Magazine February 1991” (Smithsonian Collections Online, Smithsonian and Air & Space Magazines 所収)

ジェファソンによるルイジアナ購入がアメリカという国の形と歴史を変えたと論じる記事。絵は購入した地域の最西端にあるワイオミング州ウインド・リバー山脈を描いたビアスタットの「ウインド・リバー・カウンティ(Wind River County)」”Smithsonian Magazine April 2003” (Smithsonian Collections Online, Smithsonian and Air & Space Magazines 所収)

19世紀のエキゾチズムと科学への興味を描いた風景画家フレデリック・エドウィン・チャーチを紹介する記事。絵は「湖畔の家(Home by the Lake)」”Smithsonian Magazine October 1989” (Smithsonian Collections Online, Smithsonian and Air & Space Magazines 所収)

スミソニアン美術館にもこれらの風景画家の多くの作品が展示されているのですか。

スミソニアン美術館にもこれらの風景画家の多くの作品が展示されているのですか。

多いです。一番見応えがあるのはメトロポリタン美術館のノースウィングですが、スミソニアンにも大きなコレクションがあります。このような風景画はホワイトハウスにも展示されています。自然や風景を讃えるというのは、ナショナリズムを支えるものですから。ホワイトハウスを見学したときも、展示されている風景画ばかり見ていました(笑)。ホワイトハウスが所蔵している風景画については、”White House ArtCollection”としてウェブサイトで公開されています。

多いです。一番見応えがあるのはメトロポリタン美術館のノースウィングですが、スミソニアンにも大きなコレクションがあります。このような風景画はホワイトハウスにも展示されています。自然や風景を讃えるというのは、ナショナリズムを支えるものですから。ホワイトハウスを見学したときも、展示されている風景画ばかり見ていました(笑)。ホワイトハウスが所蔵している風景画については、”White House ArtCollection”としてウェブサイトで公開されています。

http://www.whitehouseresearch.org/assetbank-whha/action/viewHome

フレデリック・エドウィン・チャーチ

“Smithsonian Magazine October 1989” (Smithsonian Collections Online, Smithsonian and Air & Space Magazines 所収)

風景画はアメリカという国家のアイデンティティの核心にあります

風景画がアメリカのアイデンティティの核心にあると言えるのでしょうか。

風景画がアメリカのアイデンティティの核心にあると言えるのでしょうか。

そう考えてよいと思います。

そう考えてよいと思います。

アメリカ人にとって風景画が大きな意味を持っているということは、日本ではあまり知られていないのではないでしょうか。

アメリカ人にとって風景画が大きな意味を持っているということは、日本ではあまり知られていないのではないでしょうか。

知られていません。そもそも、日本で開催される美術展は、アメリカの現代アートを除けば、印象派などヨーロッパの絵画が多く、19世紀アメリカの絵画、とりわけ風景画はほとんど認知されていません。いずれにしても、アメリカ風景画を見たければ、スミソニアンへ行くことは必須です。

知られていません。そもそも、日本で開催される美術展は、アメリカの現代アートを除けば、印象派などヨーロッパの絵画が多く、19世紀アメリカの絵画、とりわけ風景画はほとんど認知されていません。いずれにしても、アメリカ風景画を見たければ、スミソニアンへ行くことは必須です。

自然を讃えるところにアメリカ人のアイデンティティがあるということですね。

自然を讃えるところにアメリカ人のアイデンティティがあるということですね。

アメリカ人のアイデンティティというよりも、アメリカという国家のアイデンティティですね。

アメリカ人のアイデンティティというよりも、アメリカという国家のアイデンティティですね。

アメリカの風景画は、ヨーロッパ的感性から脱却したとき誕生しました

そのアイデンティティは、ヨーロッパとの対峙の中で形成されてきたのでしょうか。

そのアイデンティティは、ヨーロッパとの対峙の中で形成されてきたのでしょうか。

まさにそうです。ここにはヨーロッパへの対抗意識が隠れています。19世紀のアメリカはまだ後進国で、ヨーロッパに対する劣等意識があります。風景画家を見ても、必ずしもアメリカ人ではありません。トマス・コールはイギリス人、アルバート・ビアスタットはドイツ人で、移民第一世代です。その次の世代の人たちもヨーロッパに留学します。要するに、立派な大学も美術学校もありませんでした。19世紀のアメリカの文献を読むと「アメリカには独自の文化がない」という嘆き節にしばしば出会います。ヨーロッパから見て辺境だという意識が強かったのでしょう。国家としての独立は18世紀に果たしたが、文化的な独立は未完であるとの思いが知識人には強くありました。歴史の長いヨーロッパに匹敵する文化を一朝一夕に創ることができるはずがない、という諦めの気持ちがある一方で、そろそろアメリカ的な文化を創出したいという思いもありました。そのとき、発見されたのが風景であり、自然だったのです。1836年、作家エマソンが『自然』(Nature)というエッセイを書き、同じ年にトマス・コールはエッセイ『アメリカ風景論』(“On American Scenery”)を発表しますが、これらはアメリカ人が自然を発見したことを示すエピソードです。『アメリカ風景論』の中でイギリス出身のコールは「ヨーロッパには自然がない。自然と見えるものはすべて人間が作り出したものだ。アメリカには開拓されていない野生の自然がある。」と断じています。アメリカには文化がないと嘆いていたのが、自然こそアメリカの文化であると、自然に独自の価値を見出し、ヨーロッパの文化に対するアンチテーゼとしたわけです。ヨーロッパの風景画は、オランダ、フランス、イタリア、ドイツで栄え、イギリスはやや遅れて開花しますが、アメリカで風景画が登場する100年ぐらい前には風景画の世界を形成していました。アメリカの風景画家はヨーロッパで修行するため、初めはヨーロッパの自然観に染まります。だから、アメリカに帰国してもアメリカの自然を美しいとは思えない。野生の自然を美しいと感じる感性が生まれるまで、時間がかかりました。しかし、ヨーロッパ的感性から脱却すると、独自の風景画の世界を築き上げたのです。それが1830年頃です。

まさにそうです。ここにはヨーロッパへの対抗意識が隠れています。19世紀のアメリカはまだ後進国で、ヨーロッパに対する劣等意識があります。風景画家を見ても、必ずしもアメリカ人ではありません。トマス・コールはイギリス人、アルバート・ビアスタットはドイツ人で、移民第一世代です。その次の世代の人たちもヨーロッパに留学します。要するに、立派な大学も美術学校もありませんでした。19世紀のアメリカの文献を読むと「アメリカには独自の文化がない」という嘆き節にしばしば出会います。ヨーロッパから見て辺境だという意識が強かったのでしょう。国家としての独立は18世紀に果たしたが、文化的な独立は未完であるとの思いが知識人には強くありました。歴史の長いヨーロッパに匹敵する文化を一朝一夕に創ることができるはずがない、という諦めの気持ちがある一方で、そろそろアメリカ的な文化を創出したいという思いもありました。そのとき、発見されたのが風景であり、自然だったのです。1836年、作家エマソンが『自然』(Nature)というエッセイを書き、同じ年にトマス・コールはエッセイ『アメリカ風景論』(“On American Scenery”)を発表しますが、これらはアメリカ人が自然を発見したことを示すエピソードです。『アメリカ風景論』の中でイギリス出身のコールは「ヨーロッパには自然がない。自然と見えるものはすべて人間が作り出したものだ。アメリカには開拓されていない野生の自然がある。」と断じています。アメリカには文化がないと嘆いていたのが、自然こそアメリカの文化であると、自然に独自の価値を見出し、ヨーロッパの文化に対するアンチテーゼとしたわけです。ヨーロッパの風景画は、オランダ、フランス、イタリア、ドイツで栄え、イギリスはやや遅れて開花しますが、アメリカで風景画が登場する100年ぐらい前には風景画の世界を形成していました。アメリカの風景画家はヨーロッパで修行するため、初めはヨーロッパの自然観に染まります。だから、アメリカに帰国してもアメリカの自然を美しいとは思えない。野生の自然を美しいと感じる感性が生まれるまで、時間がかかりました。しかし、ヨーロッパ的感性から脱却すると、独自の風景画の世界を築き上げたのです。それが1830年頃です。

野生の自然は英語では何と言うのですか。

野生の自然は英語では何と言うのですか。

ウィルダネス(Wilderness)です。”Wild Nature” と言ってもよいかも知れませんが、一般的にはウィルダネスです。

ウィルダネス(Wilderness)です。”Wild Nature” と言ってもよいかも知れませんが、一般的にはウィルダネスです。

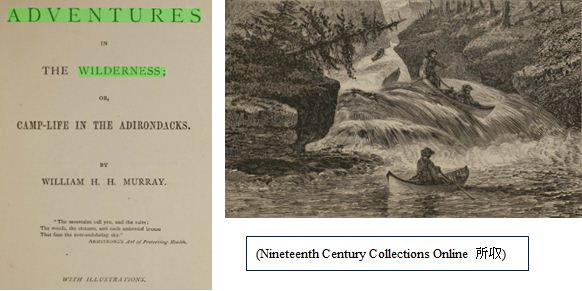

スミソニアンのデータベース、Smithsonian Collections Online にウィルダネスに関する記事 (“Birthplace of the American Vacation”) があります。”Smithsonian Magazine” に掲載された記事ですが、それによると、アメリカ人は当初、自然を征服すべき対象と見ていたのに対して、それとは異なる考え方が初めて生まれ、それによってアメリカ流休暇が生まれたとのことです。ウィリアム・マレー(William H.H. Murray)という人物が1869年にウィルダネスに関するガイドブック(”Adventures in the Wilderness”)を刊行したのが、アメリカの旅の歴史における転換点になったとも言っています。

スミソニアンのデータベース、Smithsonian Collections Online にウィルダネスに関する記事 (“Birthplace of the American Vacation”) があります。”Smithsonian Magazine” に掲載された記事ですが、それによると、アメリカ人は当初、自然を征服すべき対象と見ていたのに対して、それとは異なる考え方が初めて生まれ、それによってアメリカ流休暇が生まれたとのことです。ウィリアム・マレー(William H.H. Murray)という人物が1869年にウィルダネスに関するガイドブック(”Adventures in the Wilderness”)を刊行したのが、アメリカの旅の歴史における転換点になったとも言っています。

マレーは、その旅行ガイドブックで自然を周遊することは楽しい、自然の中でカヌー、ハイキング、釣りを楽しむことが忙しい都市生活者にとっての癒しになるとの、当時としては常識外れの考えを打ち出した。”Smithsonian Magazine, April 2013” (Smithsonian Collections Online, Smithsonian and Air & Space Magazines 所収)

ハドソン川両岸は、アメリカの風景画と観光の原点です

面白いですね。1869年ですか。これは重要な情報です。今回の訪米で訪ねようとしている場所の一つは、ハドソン川沿いにあって、米国史上最初の観光地の一つと言われている場所です。グランド・ツアーという、元々イギリス貴族の師弟がヨーロッパ各地を回る修行の旅が18世紀に流行しましたが、それのアメリカ版で、その中でアメリカにも観光地が生まれるのですが、この記事はそのことと連動しているかも知れません。400メートルくらいの山の頂からパノラマ風景が楽しめる場所として有名になりました。ニューヨークからもボストンからも近く、ハドソン川の東側がマサチューセッツ州、西側がニューヨーク州です。この周辺のコネティカット川流域を描いたのが、トマス・コールの “View from Mount Holyoke”、通称 ”The Oxbow” という有名な絵です。”Oxbow” というのは牛に付けるくびきのことで、川が蛇行しているため、このような名前で呼ばれています。ハドソン川両岸は、アメリカ風景画にとっても、アメリカの観光にとっても原点と言える場所です。

面白いですね。1869年ですか。これは重要な情報です。今回の訪米で訪ねようとしている場所の一つは、ハドソン川沿いにあって、米国史上最初の観光地の一つと言われている場所です。グランド・ツアーという、元々イギリス貴族の師弟がヨーロッパ各地を回る修行の旅が18世紀に流行しましたが、それのアメリカ版で、その中でアメリカにも観光地が生まれるのですが、この記事はそのことと連動しているかも知れません。400メートルくらいの山の頂からパノラマ風景が楽しめる場所として有名になりました。ニューヨークからもボストンからも近く、ハドソン川の東側がマサチューセッツ州、西側がニューヨーク州です。この周辺のコネティカット川流域を描いたのが、トマス・コールの “View from Mount Holyoke”、通称 ”The Oxbow” という有名な絵です。”Oxbow” というのは牛に付けるくびきのことで、川が蛇行しているため、このような名前で呼ばれています。ハドソン川両岸は、アメリカ風景画にとっても、アメリカの観光にとっても原点と言える場所です。

トマス・コールの「ホリヨーク山からの眺望(View from Mount Holyoke)」“Smithsonian Magazine May 1994” (Smithsonian Collections Online, Smithsonian and Air & Space Magazines 所収)

非常に美しい場所ですね。

非常に美しい場所ですね。

この辺りにはこれまでも何度か足を運びましたが、どうしても、この絵が描かれた場所を知りたいと思い、昔、探し回ったことがあります。この絵は1830年代に描かれましたが、その後開発が進み、リゾートホテルも建設されます。そのホテルに行くには、川を蒸気船で上り、船着場で降りて、馬車で行ったようです。エレベーターも設置されていたようです。

この辺りにはこれまでも何度か足を運びましたが、どうしても、この絵が描かれた場所を知りたいと思い、昔、探し回ったことがあります。この絵は1830年代に描かれましたが、その後開発が進み、リゾートホテルも建設されます。そのホテルに行くには、川を蒸気船で上り、船着場で降りて、馬車で行ったようです。エレベーターも設置されていたようです。

ウィルダネスの記事で最初にガイドブックが刊行された1870年頃というのはアメリカの歴史の中ではどのような時代なのでしょうか。

ウィルダネスの記事で最初にガイドブックが刊行された1870年頃というのはアメリカの歴史の中ではどのような時代なのでしょうか。

アメリカを分断した南北戦争が1865年に終わり、アメリカは安定を取り戻し、国家としての再建が始まる時代です。南北戦争は国家を二分した熾烈な戦いで、それを題材にした絵もあります。有名なのは、エドウィン・チャーチが星条旗を埋め込んだ風景画(”Our Banner in the Sky”)で、ナショナリズムや国家の危機を表現しています。

アメリカを分断した南北戦争が1865年に終わり、アメリカは安定を取り戻し、国家としての再建が始まる時代です。南北戦争は国家を二分した熾烈な戦いで、それを題材にした絵もあります。有名なのは、エドウィン・チャーチが星条旗を埋め込んだ風景画(”Our Banner in the Sky”)で、ナショナリズムや国家の危機を表現しています。

アメリカのナショナルアイデンティティの根底には大自然があります

ナショナリズムを絵で表現しているわけですね。

ナショナリズムを絵で表現しているわけですね。

そうです。風景がナショナリズムと結びついた端的な事例です。風景とナショナリズムの結びつきは学問的にも重要なテーマで、ペリー・ミラー(Perry Miller)という有名な歴史家は、アメリカは自然をベースにした国家であると言っています。「自然の国家Nature’s Nation)」という言い方をしています。アメリカに大自然があることは誰でも知っていますが、その大自然がアメリカのナショナルアイデンティティの根底にあるということは、意外に思われるかも知れません。

そうです。風景がナショナリズムと結びついた端的な事例です。風景とナショナリズムの結びつきは学問的にも重要なテーマで、ペリー・ミラー(Perry Miller)という有名な歴史家は、アメリカは自然をベースにした国家であると言っています。「自然の国家Nature’s Nation)」という言い方をしています。アメリカに大自然があることは誰でも知っていますが、その大自然がアメリカのナショナルアイデンティティの根底にあるということは、意外に思われるかも知れません。

風景や自然を讃えることは国家を讃えることに繋がりやすい

風景とナショナリズムと言えば、日本にも『日本風景論』という著作がありますね。

風景とナショナリズムと言えば、日本にも『日本風景論』という著作がありますね。

志賀重昂(しが・しげたか)ですね。『日本風景論』は明治時代に出版され、ナショナリズムの高揚に一役買ったと言われています。風景や自然を讃えることには実は危ういところがあって、国家を讃えることに繋がりやすい。国旗を風景に埋め込んだチャーチの画はその典型かも知れません。19世紀アメリカの風景画家を総称して、ハドソン・リバー派(Hudson River School)と呼びます。大衆レベルで人気があったわけではない彼らの絵を集めた大展覧会が開かれたのが1944年、第二次世界大戦の真最中です。日本との戦争を含め、アメリカにとってナショナリズム高揚のピークとなった時期に19世紀の風景画家の作品を集めた大展覧会が開かれたことは決して偶然ではありません。

志賀重昂(しが・しげたか)ですね。『日本風景論』は明治時代に出版され、ナショナリズムの高揚に一役買ったと言われています。風景や自然を讃えることには実は危ういところがあって、国家を讃えることに繋がりやすい。国旗を風景に埋め込んだチャーチの画はその典型かも知れません。19世紀アメリカの風景画家を総称して、ハドソン・リバー派(Hudson River School)と呼びます。大衆レベルで人気があったわけではない彼らの絵を集めた大展覧会が開かれたのが1944年、第二次世界大戦の真最中です。日本との戦争を含め、アメリカにとってナショナリズム高揚のピークとなった時期に19世紀の風景画家の作品を集めた大展覧会が開かれたことは決して偶然ではありません。

南北戦争が終わり、一つの国民にまとまり始めた時代に、アメリカでも万国博覧会の開催が始まります。第一回の万国博覧会が開催されたのは1851年のロンドンです。アメリカ最初の万博は、独立100周年記念行事の一環として開かれた1876年のフィラデルフィア万博です。博覧会というのは、モノを蒐集し展示して見せる場です。先生の研究テーマである風景画や自然という観点から万国博覧会を見たとき、どういう点に興味を覚えますか。

南北戦争が終わり、一つの国民にまとまり始めた時代に、アメリカでも万国博覧会の開催が始まります。第一回の万国博覧会が開催されたのは1851年のロンドンです。アメリカ最初の万博は、独立100周年記念行事の一環として開かれた1876年のフィラデルフィア万博です。博覧会というのは、モノを蒐集し展示して見せる場です。先生の研究テーマである風景画や自然という観点から万国博覧会を見たとき、どういう点に興味を覚えますか。

ヨーロッパの19世紀は見ることに特化してゆく視覚の時代です

そうですね。ヨーロッパの19世紀は見ることに特化してゆく視覚の時代と特徴付けることができます。欧米列強による植民地獲得という時代背景の中で、世界の物産や、場合によっては人間をも展示の対象とした時代です。五感の中で視覚が特権化する時代です。私は「世界の風景化」と呼んでいます。見ることは支配する、所有することに繋がります。また、見ることは対象に積極的に関与するというよりも、対象から距離を置いて傍観することです。ミッシェル・フーコーのいうパノプティコン(一望監視装置)的世界ですね。19世紀のヨーロッパではカフェに佇んで何もしないで日がな一日、通行人を眺めるというスペクテーターという人々の風俗が注目を集めました。

そうですね。ヨーロッパの19世紀は見ることに特化してゆく視覚の時代と特徴付けることができます。欧米列強による植民地獲得という時代背景の中で、世界の物産や、場合によっては人間をも展示の対象とした時代です。五感の中で視覚が特権化する時代です。私は「世界の風景化」と呼んでいます。見ることは支配する、所有することに繋がります。また、見ることは対象に積極的に関与するというよりも、対象から距離を置いて傍観することです。ミッシェル・フーコーのいうパノプティコン(一望監視装置)的世界ですね。19世紀のヨーロッパではカフェに佇んで何もしないで日がな一日、通行人を眺めるというスペクテーターという人々の風俗が注目を集めました。

近代人の視覚経験の特異なありようが、クロード・グラスというアイテムに象徴的に現われています

見ることに特化してゆくということについて、少し詳しくご説明いただけますか。

見ることに特化してゆくということについて、少し詳しくご説明いただけますか。

一つ具体例を挙げましょう。クロード・グラス(Claude Glass)という鏡がありました。18世紀後半から19世紀にかけてのヨーロッパで風景を楽しむときの必須アイテムだったものです。美しい風景がある場所に行って、その風景をクロード・グラスに写し込み、写し込んだ風景を見て楽しんだようです。クロードはフランスの画家クロード・ロラン(Claude Lorrain)から来ています。それぞれの画家には固有の色調がありますが、好きな画家の色調を予め鏡に塗り込んでおきます。その鏡を通して風景を見ると、好きな画家の絵を見ているような感覚を覚えるのです。風景画家が絵を描いた場所に行って、その風景を鏡に写し込んで見て楽しむという趣向もあったようです。

一つ具体例を挙げましょう。クロード・グラス(Claude Glass)という鏡がありました。18世紀後半から19世紀にかけてのヨーロッパで風景を楽しむときの必須アイテムだったものです。美しい風景がある場所に行って、その風景をクロード・グラスに写し込み、写し込んだ風景を見て楽しんだようです。クロードはフランスの画家クロード・ロラン(Claude Lorrain)から来ています。それぞれの画家には固有の色調がありますが、好きな画家の色調を予め鏡に塗り込んでおきます。その鏡を通して風景を見ると、好きな画家の絵を見ているような感覚を覚えるのです。風景画家が絵を描いた場所に行って、その風景を鏡に写し込んで見て楽しむという趣向もあったようです。

とても面白いですね。

とても面白いですね。

つまり、実際の風景を見ているのではなく、鏡越しに風景を見ている。現実の風景には背を向けているのです。現場にいながら、現場から離れてしまう。このとき、現実は表象に転化します。カフェに佇む傍観者も同じです。ここには直接の経験はありません。現代人が観光地の写真を撮影する行為と似ています。近代は視覚を研ぎ澄ませていった時代で、望遠鏡、顕微鏡、写真、映画のような視覚のテクノロジーが次から次に生まれ、今に至っています。見ることが特権化されてきましたが、見ている人は見ている対象との間に積極的な関わりを持つことはなく、傍観者にとどまっている、対象から疎外されていると言えるのではないでしょうか。

つまり、実際の風景を見ているのではなく、鏡越しに風景を見ている。現実の風景には背を向けているのです。現場にいながら、現場から離れてしまう。このとき、現実は表象に転化します。カフェに佇む傍観者も同じです。ここには直接の経験はありません。現代人が観光地の写真を撮影する行為と似ています。近代は視覚を研ぎ澄ませていった時代で、望遠鏡、顕微鏡、写真、映画のような視覚のテクノロジーが次から次に生まれ、今に至っています。見ることが特権化されてきましたが、見ている人は見ている対象との間に積極的な関わりを持つことはなく、傍観者にとどまっている、対象から疎外されていると言えるのではないでしょうか。

トマス・ゲインズバラのスケッチ、「クロード・グラスを使って風景を描く人」 “Illustrated London News November 24, 1973” Illustrated London News Historical Archive 所収

自然を見ているようで、生身の自然を見ているわけではないということですか。

自然を見ているようで、生身の自然を見ているわけではないということですか。

そうですね。実は、自然を描いていると言われる風景画家に対しても、対象である自然から離れてしまっているのに、自然を描いているかのように錯覚しているのではないかとの疑問が、投げかけられてきました。

そうですね。実は、自然を描いていると言われる風景画家に対しても、対象である自然から離れてしまっているのに、自然を描いているかのように錯覚しているのではないかとの疑問が、投げかけられてきました。

ピクチャレスク・トラベラーの必須アイテムがクロード・グラスです

鏡に写り込んだ風景を見て楽しむという行為はピクチャレスク美学と言われるものと同じ感性ですか。

鏡に写り込んだ風景を見て楽しむという行為はピクチャレスク美学と言われるものと同じ感性ですか。

そうです。ピクチャレスク・トラベラーの必須アイテムがクロード・グラスです。

そうです。ピクチャレスク・トラベラーの必須アイテムがクロード・グラスです。

クロード・グラスの流行は、楕円形の風景画を生み出すことになった。図は、ピクチャレスク・トラベラーの第一人者ウィリアム・ギルピンの『ハンプシャー、サセックス、ケント沿岸紀行』(Observations on the Coasts

of Hampshire, Sussex, and Kent: Relative Chiefly to Picturesque Beauty: Made in the Summer of the Year 1774, by William Gilpin)に収録されている風景画。 (Nineteenth Century Collections Online 所収)

世界を鳥瞰図として見る、対象として見る行為と、世界のあらゆるモノを蒐集し、分類し、整理する行為は、根底では繋がっているように思われます。モノを蒐集し、コレクションを所有したいという欲望が博覧会という形をとって現われたと言えるのではないでしょうか。

世界を鳥瞰図として見る、対象として見る行為と、世界のあらゆるモノを蒐集し、分類し、整理する行為は、根底では繋がっているように思われます。モノを蒐集し、コレクションを所有したいという欲望が博覧会という形をとって現われたと言えるのではないでしょうか。

そうですね。日本語の博覧会というのは、「覧」という言葉が入っていて、面白いですね。

そうですね。日本語の博覧会というのは、「覧」という言葉が入っていて、面白いですね。

博覧会には様々なものが展示されました。当時の技術の粋、先端技術が展示され、さらに博覧会開催に併せて様々な建築物が開催都市に建てられました。シカゴ万博のときの観覧車や、植民地の人々を連れてきて会場で擬似生活をさせて人々の視線に晒すようなこともありました。博覧会の様々な事象の中で、どのようなものに興味を覚えますか。

博覧会には様々なものが展示されました。当時の技術の粋、先端技術が展示され、さらに博覧会開催に併せて様々な建築物が開催都市に建てられました。シカゴ万博のときの観覧車や、植民地の人々を連れてきて会場で擬似生活をさせて人々の視線に晒すようなこともありました。博覧会の様々な事象の中で、どのようなものに興味を覚えますか。

パノラマ館やジオラマの流行の背後には、世界を俯瞰する見方、全体を見ようとする意志がありました

博覧会の中にあったかどうか分かりませんが、私自身が興味を覚えるのはパノラマです。風景画の土台になったもので、1780年代にヨーロッパでパノラマ館が登場します。360度壁面に絵が描いてあり、それを見るという娯楽で、明治の時代に日本にも輸入されました。浅草のパノラマ館が有名です。そういうパノラミックに世界を見る、風景画でもパースペクティブが広くなってパノラマ的に見えるよう相当工夫した描き方がされています。パノラマ的なものの見方、俯瞰する見方、全体を見ようとする意志がパノラマ館とかジオラマの流行の背後にあったのではないかと思います。さきほど言及したフーコーのパノプティコンとパノラマは意味的にはほぼ同じですね。

博覧会の中にあったかどうか分かりませんが、私自身が興味を覚えるのはパノラマです。風景画の土台になったもので、1780年代にヨーロッパでパノラマ館が登場します。360度壁面に絵が描いてあり、それを見るという娯楽で、明治の時代に日本にも輸入されました。浅草のパノラマ館が有名です。そういうパノラミックに世界を見る、風景画でもパースペクティブが広くなってパノラマ的に見えるよう相当工夫した描き方がされています。パノラマ的なものの見方、俯瞰する見方、全体を見ようとする意志がパノラマ館とかジオラマの流行の背後にあったのではないかと思います。さきほど言及したフーコーのパノプティコンとパノラマは意味的にはほぼ同じですね。

1900年のパリ万博で展示された世界一周パノラマ館-日本の日光 “Le Panorama de l’Exposition de Paris 1900” (Smithsonian Collections Online, World’s Fairs and Expositions:Visions of Tomorrow 所収)

世界一周パノラマ館-中国の上海 “Le Panorama de l’Exposition de Paris 1900” (Smithsonian Collections Online, World’s Fairs and Expositions: Visions of Tomorrow 所収)

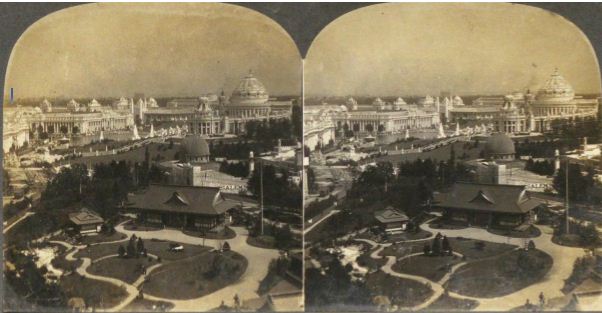

スミソニアンの万博データベースには万博開催都市をパノラマ的に描いた鳥瞰図や写真が多数収録されています

Smithsonian Collections Online の万博資料を集めたユニット(World’s Fairs and Expositions: Visions of Tomorrow)に収録されている当時の写真を見ると、万博の開催都市をパノラマ的に描いた鳥瞰図や写真が多数収録されています。

Smithsonian Collections Online の万博資料を集めたユニット(World’s Fairs and Expositions: Visions of Tomorrow)に収録されている当時の写真を見ると、万博の開催都市をパノラマ的に描いた鳥瞰図や写真が多数収録されています。

1915年のサンフランシスコ万博のお土産本に掲載された「カリフォルニア・タワーからの鳥瞰図」

“San Francisco, 1915, Souvenir Book with General Images of the Fair” (Smithsonian Collections Online, World’s Fairs and Expositions: Visions of Tomorrow 所収)

1904年のルイジアナ購入100周年記念万博の会場を観覧車から俯瞰して撮影した写真

“Louisiana Purchase Exposition, St. Louis; Stereographs” (Smithsonian Collections Online, World’s Fairs and Expositions: Visions of Tomorrow 所収)

世界を見せる博物館的機能を複合化させていったのが万国博覧会です

それは面白いですね。日本にも江戸時代には鳥瞰図が多くありました。明治以降ですと、吉田初三郎の絵が有名です。日本列島を通してハワイまで見えてしまう絵です(笑)。博覧会の基本は世界を見せるということです。未知の世界を含め、これが世界だという一つの版図のようなものを提示する役割があったと思います

それは面白いですね。日本にも江戸時代には鳥瞰図が多くありました。明治以降ですと、吉田初三郎の絵が有名です。日本列島を通してハワイまで見えてしまう絵です(笑)。博覧会の基本は世界を見せるということです。未知の世界を含め、これが世界だという一つの版図のようなものを提示する役割があったと思います

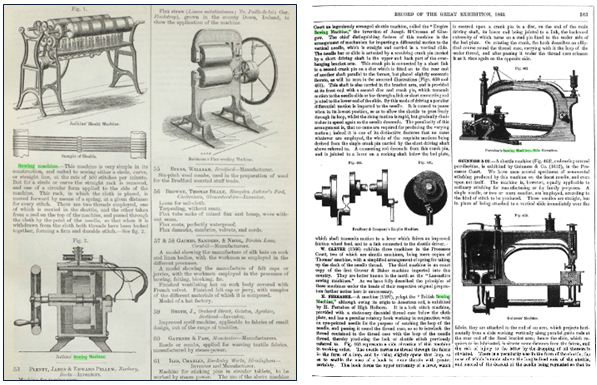

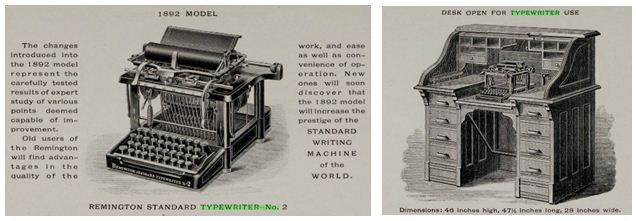

博覧会はミシンやタイプライターのような当時の先端的な日用品が展示された場でもありますね。

博覧会はミシンやタイプライターのような当時の先端的な日用品が展示された場でもありますね。

博覧会はセールスの場でもありますからね。見本市や商取引の場であるとともに、世界を見せる博物館的機能を複合化させていったのが万国博覧会です。

博覧会はセールスの場でもありますからね。見本市や商取引の場であるとともに、世界を見せる博物館的機能を複合化させていったのが万国博覧会です。

Smithsonian Collections Onlineの ”World’s Fairs and Expositions” には公式政府報告書、公式目録、運営関係資料、訪問客用ガイドブック、宣伝用資料、研究書、講演録など、第1回万国博覧会以降100年間の博覧会を記録したあらゆる種類の資料が収録されています。モノの情報の宝庫と言えます。データベースは普通、文字情報を収録するものが多いですが、モノの情報にも光を当てるべきではないかと思っています。

Smithsonian Collections Onlineの ”World’s Fairs and Expositions” には公式政府報告書、公式目録、運営関係資料、訪問客用ガイドブック、宣伝用資料、研究書、講演録など、第1回万国博覧会以降100年間の博覧会を記録したあらゆる種類の資料が収録されています。モノの情報の宝庫と言えます。データベースは普通、文字情報を収録するものが多いですが、モノの情報にも光を当てるべきではないかと思っています。

文学の面白さの一つは、作品に登場する様々なモノ、日用品に出会う面白さです

『アメリカ文化の55のキーワード』(ミネルヴァ書房)という本を作るとき、最初は、「モノで語るアメリカ文化」というようなタイトルを考えていました。モノの文化、物質文化(マテリアル・カルチャー)、モノの背後にある文化的コンテクストを探ってみたいという考えがありました。文学の面白さの一つは、文学作品に登場する様々なモノ、日用品に出会う面白さです。文学作品に出てくる日用品を通して、アメリカ文化を語ることができないかというのが、そもそもの着眼でした。やってゆくうちに、モノだけで語ることは難しいということが分かって、今のタイトルに落ち着きましたが。

『アメリカ文化の55のキーワード』(ミネルヴァ書房)という本を作るとき、最初は、「モノで語るアメリカ文化」というようなタイトルを考えていました。モノの文化、物質文化(マテリアル・カルチャー)、モノの背後にある文化的コンテクストを探ってみたいという考えがありました。文学の面白さの一つは、文学作品に登場する様々なモノ、日用品に出会う面白さです。文学作品に出てくる日用品を通して、アメリカ文化を語ることができないかというのが、そもそもの着眼でした。やってゆくうちに、モノだけで語ることは難しいということが分かって、今のタイトルに落ち着きましたが。

今のお話は非常に興味深いです。歴史研究でも、従来は文字資料を中心にして歴史像を提示してきたわけですが、食物や日用品といったモノに注目して歴史を見てゆこうという流れも出てきているようです。

今のお話は非常に興味深いです。歴史研究でも、従来は文字資料を中心にして歴史像を提示してきたわけですが、食物や日用品といったモノに注目して歴史を見てゆこうという流れも出てきているようです。

社会史が出てきたのは、その流れの中ですね。

社会史が出てきたのは、その流れの中ですね。

スミソニアンには「昨日の日用品は今日の展示物」という理念があります

そういう研究潮流に棹差し、Smithsonian Collections Online をアピールできればと思っております。

そういう研究潮流に棹差し、Smithsonian Collections Online をアピールできればと思っております。

スミソニアンには「昨日の日用品は今日の展示物」という理念があります。書物も物質文化です。日本で入手できるアメリカ文学作品は通常は編纂されたテクストですが、アメリカの大学に行けばその作品が最初に刊行されたときの姿を目にすることができます。編纂されたテクストを見慣れた目で見ると印象は全く変わります。こんな挿絵を入れていたのか、という発見があります。1990年頃アメリカに行っていた頃、ニュー・ヒストリシズム(New Historicism)という、テクストだけでなくコンテクストにも注目しようという新しい研究潮流が生まれつつありました。テクストを精読するニュー・クリティシズム(New Criticism)に対するアンチテーゼだったと言えます。「ニュー・クリティシズムはデモクラティックだったが、ニュー・ヒストリシズムは反デモクラティックだ。」という名言を吐いた人がいます。ホイットマンの編纂された詩集があれば、誰でもどこにいても、ホイットマンの詩を論じることができるのに対して、ホイットマンの作品のコンテクストは、どこにいても分かるというわけではない。その点で、インターネットを通じて、触ることができなくても、現物のサイズや色を目にすることができるようになったのは、画期的なことだと思います。馬車を描いた詩を読む場合、その時代の馬車がどんな馬車だったか知る必要があります。I See All のような事典はインターネットがない時代にモノの情報を伝える役割を持っていたのだと思います。インターネットは、相当リアルにモノの情報へのアクセスを可能にしてくれました。たとえば、書物の広告のような情報です。そこまで詳しく研究している人はほとんどいませんが、とても重要な情報源だと思います。

スミソニアンには「昨日の日用品は今日の展示物」という理念があります。書物も物質文化です。日本で入手できるアメリカ文学作品は通常は編纂されたテクストですが、アメリカの大学に行けばその作品が最初に刊行されたときの姿を目にすることができます。編纂されたテクストを見慣れた目で見ると印象は全く変わります。こんな挿絵を入れていたのか、という発見があります。1990年頃アメリカに行っていた頃、ニュー・ヒストリシズム(New Historicism)という、テクストだけでなくコンテクストにも注目しようという新しい研究潮流が生まれつつありました。テクストを精読するニュー・クリティシズム(New Criticism)に対するアンチテーゼだったと言えます。「ニュー・クリティシズムはデモクラティックだったが、ニュー・ヒストリシズムは反デモクラティックだ。」という名言を吐いた人がいます。ホイットマンの編纂された詩集があれば、誰でもどこにいても、ホイットマンの詩を論じることができるのに対して、ホイットマンの作品のコンテクストは、どこにいても分かるというわけではない。その点で、インターネットを通じて、触ることができなくても、現物のサイズや色を目にすることができるようになったのは、画期的なことだと思います。馬車を描いた詩を読む場合、その時代の馬車がどんな馬車だったか知る必要があります。I See All のような事典はインターネットがない時代にモノの情報を伝える役割を持っていたのだと思います。インターネットは、相当リアルにモノの情報へのアクセスを可能にしてくれました。たとえば、書物の広告のような情報です。そこまで詳しく研究している人はほとんどいませんが、とても重要な情報源だと思います。

これまでのデータベースはほとんどが文字資料ですから、OCRの精度がどのくらいかかということが問題になるわけですが、モノの情報を搭載するデータベースが出てくると、質感や色合いを実物に添った形で再現できるかいうことが重要になってくると思います。今日は、アメリカの風景画からクロード・グラス、パノラマまで、とても面白いお話を聞くことができました。一見、スミソニアンとは無関係に見えるこれらのモノが、スミソニアンと無関係ではないということは、視覚や蒐集に関してお話いただいたことからも分かりました。また、モノの歴史、モノに語らせる研究が今後一層盛んになるのではないかとの感じも受けました。Smithsonian Collections Online が今後多くの研究者に利用されることを願っております。ありがとうございました。

これまでのデータベースはほとんどが文字資料ですから、OCRの精度がどのくらいかかということが問題になるわけですが、モノの情報を搭載するデータベースが出てくると、質感や色合いを実物に添った形で再現できるかいうことが重要になってくると思います。今日は、アメリカの風景画からクロード・グラス、パノラマまで、とても面白いお話を聞くことができました。一見、スミソニアンとは無関係に見えるこれらのモノが、スミソニアンと無関係ではないということは、視覚や蒐集に関してお話いただいたことからも分かりました。また、モノの歴史、モノに語らせる研究が今後一層盛んになるのではないかとの感じも受けました。Smithsonian Collections Online が今後多くの研究者に利用されることを願っております。ありがとうございました。

ミシンは19世紀の万博に展示された先端的な日用品の中でも代表的なものだった。左は1851年のロンドン博、右は1862年のロンドン博に出展されたもの。(Smithsonian Collections Online, World’s Fairs and Expositions: Visions of Tomorrow 所収)

レミントン社製タイプライター、左は1892年モデル、右はタイプライター用机。(Smithsonian Collections Online, World’s Fairs and Expositions: Visions of Tomorrow 所収)

※このインタビューを行なうに際して、株式会社紀伊國屋書店様のご協力をいただきました。ここに記して感謝いたします。

ゲストのプロフィール

野田研一 (のだ・けんいち)

最終学歴:

立教大学大学院文学研究科修士課程修了

略歴:

札幌学院大学、金沢大学教育学部助教授を経て、立教大学大学院異文化コミュニケーション研究科教授。現在立教大学名誉教授

著書:

ほか多数